47‣ Redéfinir l'intelligence

Comment développer un apprentissage complexe qui peut répondre aux défis de notre époque ? Robert J. Sternberg nous invite à repenser notre conception de l’intelligence et peut-être aussi... nos pratiques d'évaluation.

Comment développer un apprentissage complexe qui peut répondre aux défis de notre époque ? Robert J. Sternberg nous invite à repenser notre conception de l’intelligence et peut-être aussi... nos pratiques d'évaluation.

« L'intelligence est ce que les tests d'intelligence testent. » Edwin Boring (1923)

Vraiment ?

Les origines psychométriques de nos pratiques

► LES premiers tests psychométriques modernes ont été développés en 1905 par Alfred Binet et Théodore Simon. L'État français leur avait demandé d'élaborer un examen qui permettrait de prédire les résultats académiques des élèves. Binet et Simon ont alors créé le concept d'âge «mental» ou «développemental» fondé sur des compétences intellectuelles reconnues chez plus de 75 % des enfants d'un âge donné.

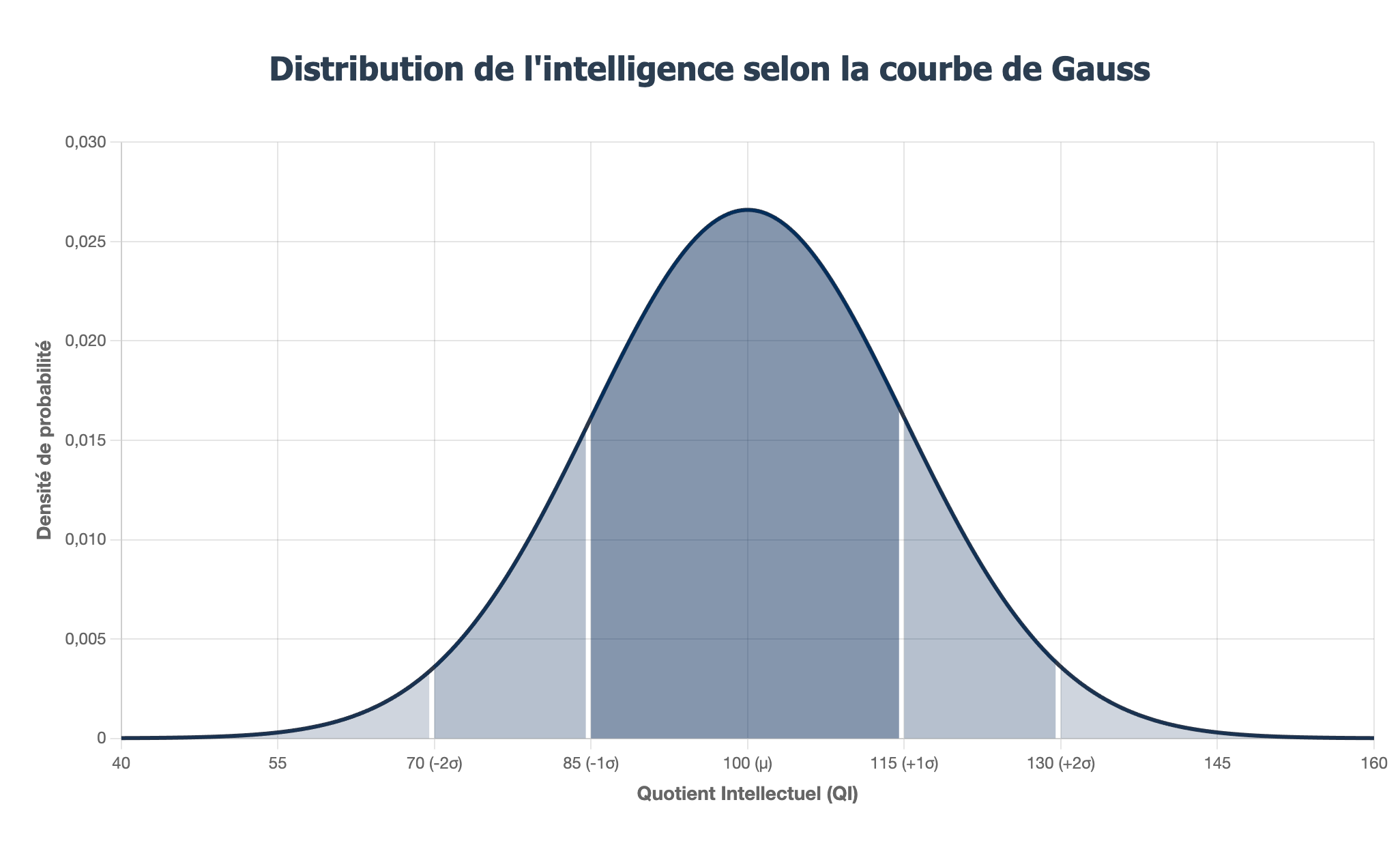

Ces tests ont plus tard dérivé vers la mesure d'un théorique facteur général de l'intelligence (le facteur g) développé par Charles Spearman. Ce facteur situe le quotient intellectuel d'un individu parmi ses semblables en utilisant la courbe de Gauss, dite « normale ».

Dans les années soixante, les chercheurs Cattell, Horn et Carroll ont proposé le «modèle CHC » selon lequel on distingue deux formes – l'intelligence fluide, liée à la mémoire de travail et à la capacité de raisonner de façon abstraite, et l'intelligence cristallisée, constituée essentiellement des connaissances et d'habiletés cognitives acquises au cours de notre vie.

Cattell et ses collègues croyaient qu'il était possible de construire un test d'intelligence exempt de biais culturels, mais il est admis aujourd'hui que cela n'est pas le cas. La recherche contemporaine questionne de plus en plus la notion d'un QI quantifiable. Elle souligne que les tests psychométriques s'appuient majoritairement sur l'intelligence cristallisée – une base culturelle – qui mesure non pas l'intelligence générale, mais les connaissances d'un individu dans un contexte donné. L'intelligence serait donc très variable selon les contextes. De plus, les tests standardisés serviraient davantage à distinguer les individus entre eux qu'à vraiment circonscrire ce qu'est l'intelligence commune à notre espèce.

Et en quoi cette mesure individuelle nous serait-elle utile ?

Vers une intelligence adaptative

Toute sa carrière, Robert J. Sternberg, aujourd'hui chercheur à l'université Cornell, a tenté de définir ce qu'est l'intelligence en empruntant des voies différentes de celles de la psychométrie – des voies originales, divergentes, différentes et… controversées.

Dans son attaque de front contre les idées établies, Sternberg se concentrera sur plusieurs biais qui lui apparaissent fondamentaux. D'abord, notre culture occidentale, productiviste et individualiste ne peut servir de référent universel à un facteur d'intelligence humaine générale. L'association construite entre vitesse mentale et intelligence soulignerait que cette valorisation de la rapidité est spécifiquement occidentale et nord-américaine. Sternberg démontrera que, malgré son couvert d'objectivité scientifique et son obsession de la mesure, la « science de l'intelligence » est contextuelle et normative.

En classe, cette vision de l'intelligence se traduit notamment par la normalisation des résultats des apprenant·es. Comme le souligne Pasquini, cette approche «met toujours des élèves en échec, quel que soit le niveau des performances du groupe classe» (2021, p. 28). La comparaison normative condamne structurellement une partie des élèves à l'échec, perpétuant ainsi les inégalités que dénonce Sternberg. Elle les exclut et fait de cette exclusion une fatalité «naturelle» dans le groupe.

Le chercheur tentera de sortir l'intelligence du cadre de cette psychométrie qui se prétend neutre. Dans les années 1980, il développera un modèle triarchique qui distingue trois types d'intelligence complémentaires :

- L'intelligence analytique : la capacité à résoudre des problèmes qui permet de valider la qualité des nouvelles idées

- L'intelligence créative : la capacité de générer des idées nouvelles

- L'intelligence pratique : la capacité de concrètement mettre en œuvre ces idées

Dans les années 2000, cette vision s'enrichira d'une quatrième composante, de dimension éthique, donnant ainsi naissance à sa « théorie augmentée de l'intelligence réussie » :

- La sagesse : la capacité à utiliser intelligemment ses compétences cognitives dans le but de rendre le monde meilleur en tenant compte des enjeux éthiques, temporels et collectifs.

Depuis 2010, Sternberg propose un modèle d'intelligence dite « adaptative », qui place l'adaptation environnementale et le bien commun au cœur de cette éthique de la sagesse.

L'urgence existentielle du changement

Selon Sternberg, l'intelligence n'existerait pas « en soi ». Elle ne serait pas une faculté générale (le facteur g) que l'on peut mesurer. Ce serait plutôt la capacité à apprendre de son expérience et à s'adapter dans sa vie quotidienne à l'intérieur d'un écosystème réel. C'est une vision systémique, complexe, qui dépasse largement les conceptions centrées sur les performances cognitives individuelles. L'intelligence serait orientée vers un but non pas théorique ou abstrait, mais bien pratique et concret : l'adaptation, la survie. Elle demanderait l'exercice d'un jugement qualitatif systémique, un comportement cohérent et conséquent avec ce qu'elle observe. Elle n'aurait rien à voir avec les tests cliniques.

« L'intelligence adaptative est l'usage sage des habiletés créatives, analytiques et pratiques dans le but d'une adaptation environnementale élargie [...] L'intelligence adaptative exige donc l'utilisation de ses connaissances et de ses capacités pour le bien commun, en équilibrant ses propres intérêts avec ceux des autres et les intérêts plus larges, à long terme comme à court terme, par l'intégration de valeurs éthiques positives.» (Sternberg p. 102)

Sternberg est d'avis que la catastrophe écologique en cours impose cet urgent changement de paradigme : « À quoi servent les points de QI si leur résultat ultime est la destruction des organismes qui s'enorgueillissent de leur haute intelligence ? » (Sternberg, p. 90). L'interrogation, volontairement provocatrice, invite à repenser nos priorités sociales, économiques et politiques. Tout comme il ne suffit pas d'avoir un revenu économique pour avoir une valeur humaine, il ne suffit pas d'avoir un haut QI pour être particulièrement intelligent. Le vrai test, c'est celui de la vie quotidienne. Le vrai grand test (the Great Adaptive-Intelligence Test), c'est celui de la survie de l'espèce humaine dans un écosystème qu'elle a mis en péril. Comme Edgar Morin avant lui, Sternberg intègre psychologie, écologie, éthique et politique dans une réponse complexe et systémique.

Cet écosystème contemporain n'est pas qu'écologique. Il est aussi social. Selon Sloman et Fernbach (2017), le savoir et l'intelligence reposent en grande partie sur nos relations avec les autres. Nous savons certaines choses non pas par expérience personnelle, mais parce que d'autres nous l'ont dit ou enseigné ou nous l'avons lu quelque part. Et nous croyons que c'est vrai, parce que nous avons confiance dans les autres (sinon, on serait condamnés à réinventer la roue à chaque naissance). L'intelligence et le savoir seraient une affaire collective bien plus que personnelles et nous aurions avantage, comme espèce, à démocratiser les deux. « Le problème avec la vision de l'intelligence comme exclusivement individuelle, c'est que les individus ne peuvent pas résoudre des problèmes d'une complexité stupéfiante. » (Sternberg, p. 248)

De quoi avons-nous besoin pour faire face aux défis de demain ? Comment peut-on accompagner et soutenir les apprenants dans leur parcours ? Au-delà de la mesure, du chiffre, de la somme des points, comment peut-on favoriser le développement de l'intelligence réelle chez nos élèves ?

« Il y a une question à laquelle les éducateurs doivent donc répondre. Qu'est-ce qui est le plus important – s'accrocher à un enseignement et à une évaluation qui reflètent souvent un monde depuis longtemps révolu, ou adopter de nouvelles méthodes pour faire face aux défis contemporains ? Il est temps pour eux de choisir la seconde option. » (Sternberg p. 211-212)

La longue quête de Robert Sternberg – plus de quarante an de recherche – soulève de nombreuses questions. À quel point nos systèmes d'évaluation actuels, vagues héritiers de la mesure psychométrique, risquent-ils de perpétuer une vision réductrice de l'intelligence ? Contribuent-ils involontairement à maintenir une vision qui ne répond pas aux défis de notre époque ? Et que cherchons-nous à développer avec nos systèmes d'intelligence artificielle ? Finalement, qu'est-ce que l'intelligence générale... humaine ?

Les réponses ne sont ni données ni simples. Elles sont certainement complexes et urgentes. Elles demandent un effort collectif pour être réfléchies.

La transformation que propose Sternberg dépasse largement les murs de nos classes. Elle questionne nos systèmes, nos pratiques, nos croyances sur ce qu’apprendre veut dire. Et c’est peut-être là que réside l’espoir : dans cette capacité collective à repenser l’intelligence comme une ressource partagée, adaptative, tournée vers le bien commun.

C’est ce que je nous invite à explorer ensemble cet automne. Dans les chroniques, dans le labo. Comment développer l’intelligence et l'autonomie chez nos étudiant·es ? Quelles stratégies pédagogiques peuvent favoriser le développement d'une pensée complexe et critique ? Comment vous y prenez-vous ? On veut savoir ! Proposez un article et adhérez au labo ! _◀︎

Modalités éditoriales

H

CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)

Publié le 1er septembre 2025 -

Références

Bélanger, M. (2019). La douance : Comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif. Midi Trente.

Clobert, N., & Gauvrit, N. (2021). Psychologie du haut potentiel : Comprendre, identifier, accompagner. De Boeck Supérieur.

Desbois, C. (2024). C'est quoi, les neuroatypies ? : Le vrai du faux sur l'autisme, le haut potentiel intellectuel, le TDA/H, les dys.... Dangles.

Pasquini, R. (2021). Quand la note devient constructive : Évaluer pour certifier et soutenir les apprentissages. Presses de l’Université Laval.

Sloman, S., & Fernbach, P. (2017). The knowledge illusion: Why we never think alone. Riverhead Books.

Sternberg, R. J., Grigorenko, E., & Jarvin, L. (2015). Teaching for wisdom, intelligence, creativity, and success. Skyhorse.

Sternberg, R. J. (2021). Adaptive intelligence. Cambridge University Press.

À explorer

Pour penser selon un nouveau paradigme :

- 46‣ Cultiver la pensée complexe face à l'IA - Qu'est-ce que la complexité ? Comment maintenir la complexité de la pensée humaine face à la simplification offerte par l’IA ? Edgar Morin a défini bien des concepts qui nous permettent aujourd’hui de réfléchir à la réduction du réel produite par l'IA.

Pour revoir nos pratiques d'évaluation :

- 5‣ Mettre en place une pratique alternative de notation (PAN) - Application directe de la critique sternbergienne : comment abandonner les notes chiffrées héritées de la psychométrie au profit d'une évaluation qualitative qui favorise l'apprentissage authentique et la prise de risque intellectuel

Pour comprendre la dimension collective de l'intelligence :

- 40‣ Concevoir la classe comme un écosystème d'intelligence - Passage d'une vision individuelle à une approche systémique où l'intelligence émerge des interactions, illustrant concrètement comment l'intelligence collective transcende les capacités individuelles selon Sternberg

Pour situer l'enjeu dans une perspective sociétale :

- 32‣ Tenir le coup face à la disruption - Analyse critique de la disruption technologique comme menace à la pensée authentique, défendant l'école comme espace de résistance pour cultiver l'intelligence adaptative face aux automatismes cognitifs

Pour explorer les enjeux éthiques et démocratiques :

- 30‣ Agir sur les inégalités scolaires - Mise en pratique de l'intelligence adaptative orientée vers la sagesse et le bien commun, montrant comment des pratiques pédagogiques « rationnelles » peuvent servir la justice sociale et briser la reproduction des inégalités