48‣ Établir des bases solides

Comment peut-on dès le premier cours de littérature orienter la trajectoire de réussite des étudiants ? Trois cibles d'intervention essentielles semblent transformer le 101 en véritable fondation du parcours collégial en littérature.

Comment peut-on dès le premier cours de littérature influencer la trajectoire de réussite des étudiants dans la séquence en littérature au collégial ? Des pratiques alternatives et des cibles d'intervention essentielles transforment le 101 en véritable fondation du parcours.

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément » — Albert Einstein

Un système intégré de suivi

À L'HIVER 2024, j'ai mis en place un projet-pilote pour le cours-défi «Écriture et littérature». J'ai non seulement exploité une nouvelle approche pédagogique (ELLAC), j'ai aussi développé des outils de suivi assez sophistiqués.

Le système artisanal de monitorage que j'ai créé repose sur une collecte et une analyse de données qui me permettent d'assurer un accompagnement différencié pour chacun de mes élèves. Au cœur de ce dispositif se trouvent trois indices primaires : l'assiduité (présence aux cours), la complétion (remise des travaux) et la performance (qualité des productions selon la taxonomie SOLO). Ces indices primaires sont ensuite combinés pour générer des indices composites tout aussi utiles : la mobilisation, l'engagement et le risque d’échec.

L'évaluation de la performance s'appuie sur cinq critères constants appliqués à chaque artefact du portfolio : la structure (15%), la rigueur (20%), la plausibilité (10%), la nuance (25%) et le français écrit (30%). Cette grille critériée permet une évaluation cohérente et transparente tout au long de la session. Ce sont les mêmes critères qui sont appliqués sur tous les travaux produits. Les niveaux de développement sont codifiés selon la taxonomie SOLO adaptée au contexte collégial (unistructurel, multistructurel, relationnel et abstrait étendu). Cette classification qualitative permet de suivre la progression des compétences au-delà des simples notes chiffrées. J'ai donc créé 4 niveaux d'évaluation (IDME) inspirés de SOLO : Insuffisant ou incomplet, en développement, maitrisé et étendu.

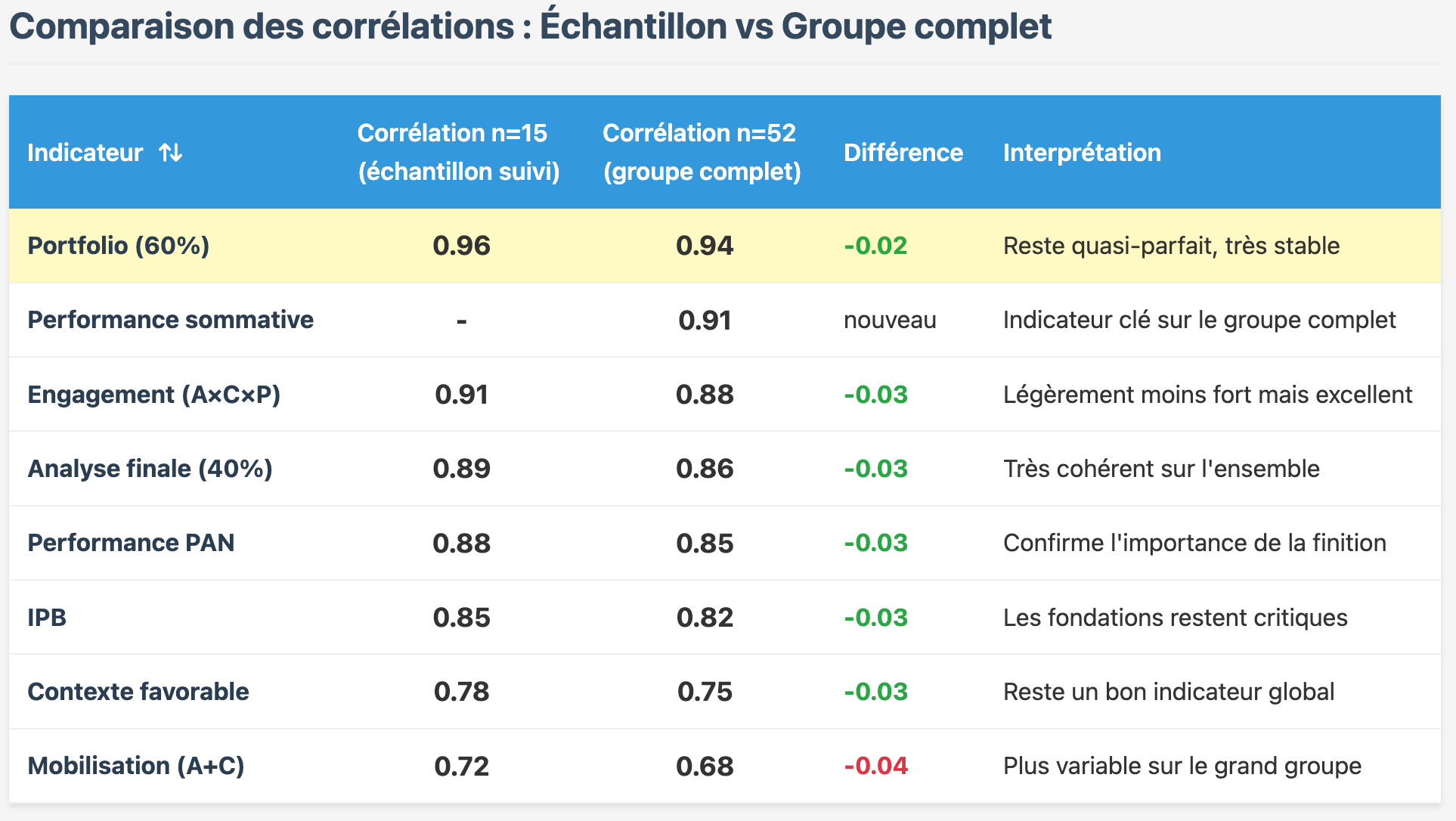

Le système que j'ai mis en place génère également deux mesures diagnostiques éclairantes proposées cette fois par l'intelligence artificielle. Le «contexte d'apprentissage» (favorable/défavorable) est déterminé par le produit de la mobilisation et du rendement : un score inférieur à 0.80 signale un contexte défavorable à l'apprentissage. L'«indice de blocage», lui, est calculé à partir des performances en structure, rigueur et français dans les trois derniers artefacts. Cet indice identifie les difficultés fondamentales : un indice inférieur à 3 suggère des lacunes importantes dans les compétences de base, lacunes à partir desquelles le développement se verrouille.

Au trimestre A2024, comme j'expérimentais aussi une pratique alternative de notation, j'ai comparé les résultats «sommatifs» qui couvraient l'ensemble de la session et les résultats «PAN» (Pratique Alternative de Notation) qui se concentraient sur les 5 derniers artefacts du cours.

L'impact sur la réussite en 102

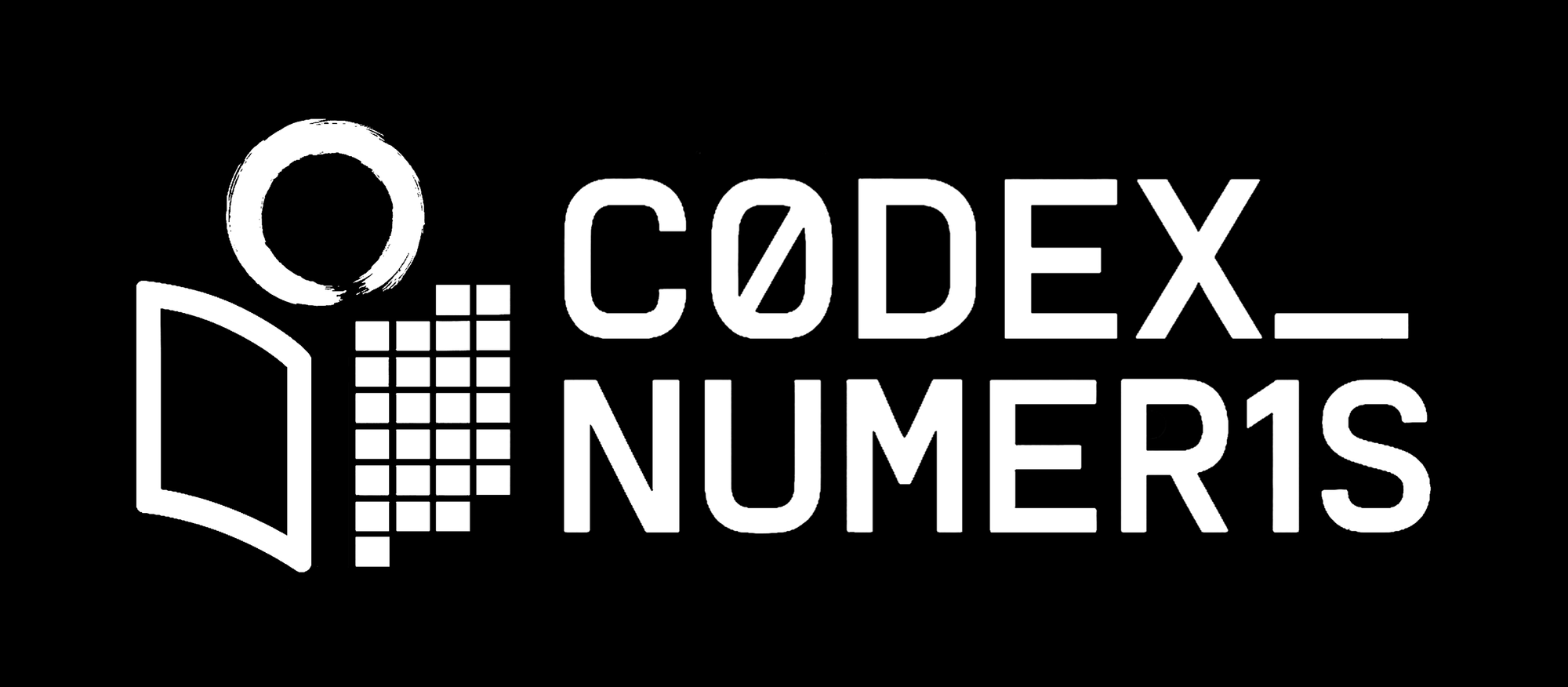

À la fin de mon trimestre expérimental (un peu à la dernière minute, malheureusement), j'ai demandé à mes étudiant·es s'ils et elles consentaient à me partager leur note finale en 102 par le biais de la direction des études. Trente pour-cent d'entre eux ont accepté. Le système de monitorage montre une remarquable stabilité entre l'échantillon (n=15) et le groupe complet (n=52). Les corrélations restent fortes, confirmant que :

- Les indicateurs sont valides

- Les seuils critiques s'appliquent à tous

- L'échantillon de 15 n'était pas biaisé favorablement

- Le système peut être généralisé avec confiance

L'analyse des résultats en 102 révèle différents facteurs en 101 qui semblent émerger pour la réussite dans les deux cours.

Un facteur sûr serait la performance PAN supérieure à 0.700. Les élèves qui maintiennent une performance élevée dans les derniers artefacts du 101 réussissent mieux en 102. Cette «finition forte» suggèrerait non seulement la maîtrise des compétences (ce que mesure plus justement la PAN que le système sommatif), mais aussi la capacité à maintenir l'effort dans la durée.

Le contexte d'apprentissage favorable constituerait un deuxième facteur critique. Les élèves évoluant dans un «contexte favorable» en 101 auraient une probabilité de réussite en 102 plus élevée. Ce contexte reflèterait un engagement global solide combinant présence, travail régulier et performance satisfaisante.

L'indice de blocage formerait un troisième pilier de la réussite. Ces indicateurs sembleraient confirmer que les compétences fondamentales en structure, rigueur et français écrit constituent les bases indispensables pour aborder les défis du 102.

Enfin, l'engagement soutenu (> 0,6) est un quatrième élément qui favorise la réussite. La motivation et la résilience de l'apprenant·e dans son parcours d'apprentissage peuvent être soutenues par des pratiques pédagogiques qui renforcent son sentiment d'autonomie et de contrôlabilité (comme les jetons de reprises). Ces sentiments ont certainement un impact sur l'engagement dans l'apprentissage.

Cinq profils de réussite en 101

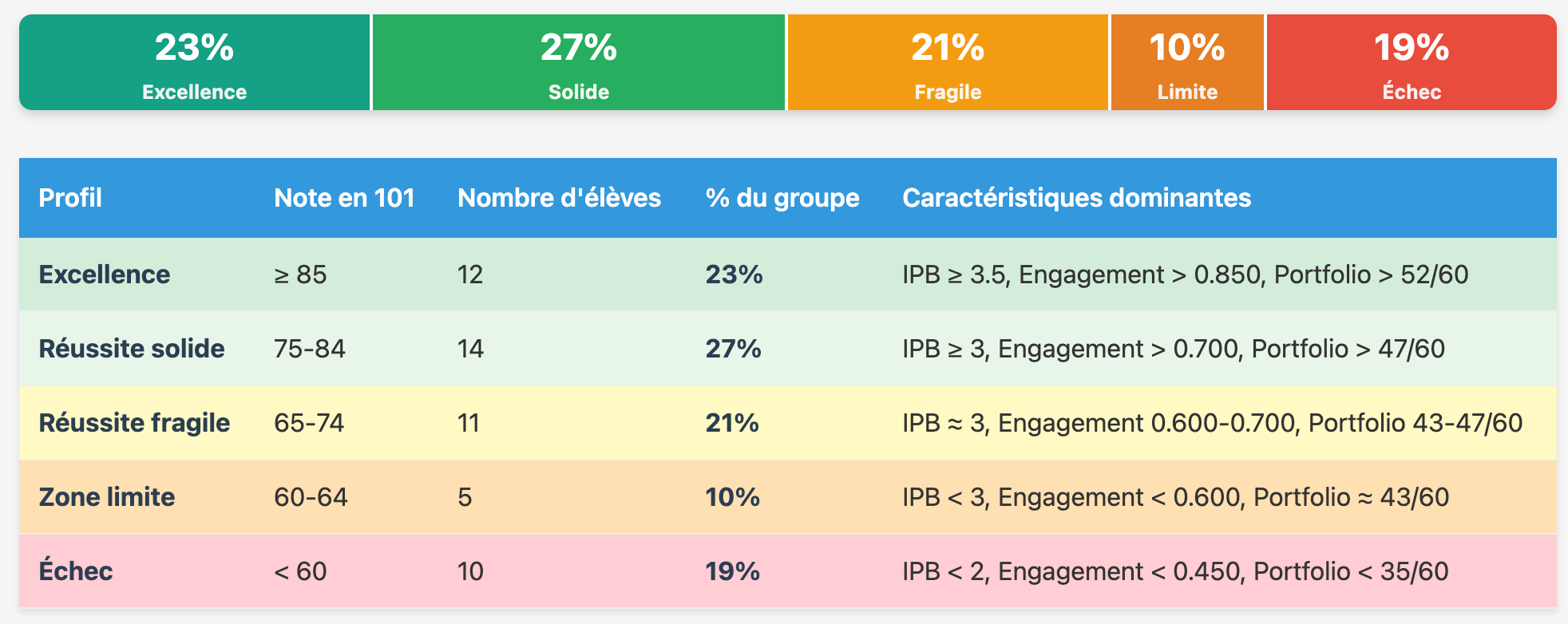

L'analyse des résultats par l'intelligence artificielle révèle grosso modo cinq profils en 101 qui sont déterminés par quelques caractéristiques dominantes (voir tableau).

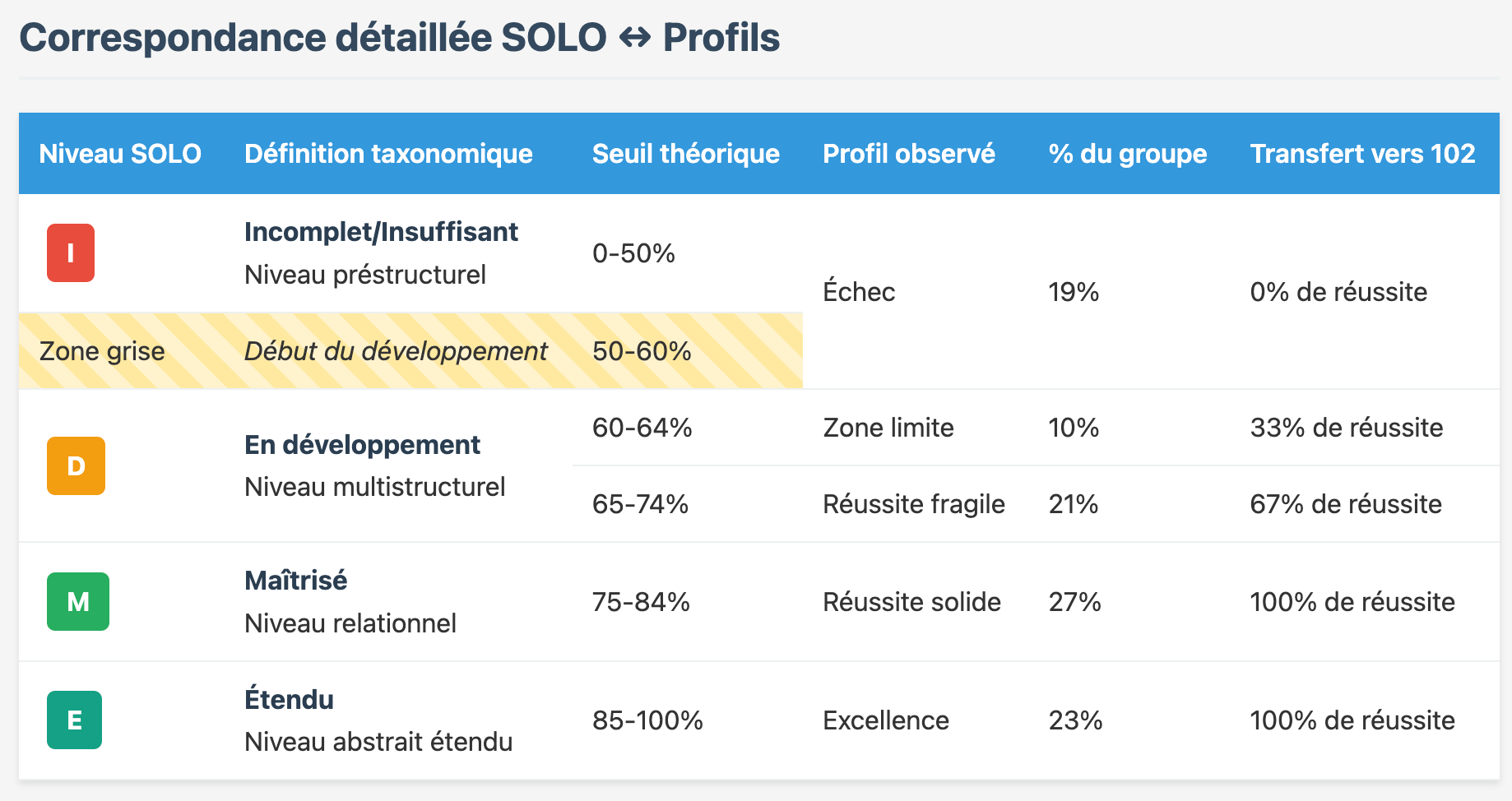

Or, ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'analyse révèle un alignement presque parfait entre les niveaux SOLO et les profils observés. Le niveau I (Incomplet/Insuffisant), théoriquement situé entre 0 et 50%, marque le début du développement, mais celui-ci demeure insuffisant. Le niveau D (En développement), correspondant à 65%, englobe naturellement la zone limite et la réussite fragile, représentant 31% du groupe. Le niveau M (Maîtrisé) à 75% correspond exactement à la réussite solide observée chez 27% des élèves, tandis que le niveau E (Étendu), entre 85 et 100%, définit l'excellence atteinte par 23% du groupe.

On remarquera que le système SOLO structure naturellement la répartition des élèves parce que ses paliers correspondent à des sauts qualitatifs réels dans la compréhension. Le passage du niveau I au niveau D représente une transition du préstructurel au multistructurel, où l'élève commence à identifier et manipuler plusieurs éléments. La progression du D au M marque l'évolution du multistructurel au relationnel, où les éléments sont intégrés dans une compréhension cohérente. Enfin, le passage du M au E représente l'accession à l'abstrait étendu, où l'élève peut généraliser et transférer ses apprentissages. Ces passages reflètent les compétences réelles des apprenant·es et constituent les caractéristiques dominantes des profils observés.

Le système confirme que l'évaluation suit réellement les principes SOLO, pas seulement en théorie mais dans la pratique quotidienne. Ensuite, il démontre que les niveaux SOLO correspondent à des réalités d'apprentissage tangibles et mesurables. Enfin, il établit que le passage d'un niveau à l'autre représente effectivement un saut qualitatif dans la compréhension, et non une simple accumulation quantitative de connaissances.

Le seuil critique de 75% identifié dans l'analyse n'est pas arbitraire : le niveau M (Maîtrisé) correspond au niveau Relationnel dans la taxonomie SOLO. C'est le niveau où l'apprenant atteint un seuil qualitatif. Cela explique pourquoi tous les élèves ayant atteint ou dépassé 75% en 101 réussissent... en 102! La maîtrise relationnelle, caractéristique du niveau M, apparaît comme le véritable prérequis pour la poursuite du parcours académique. Les élèves qui ont atteint ce niveau possèdent la capacité d'intégrer les différents éléments de leur apprentissage dans une compréhension cohérente, compétence essentielle pour aborder les défis du cours suivant.

Les implications pour la progression entre les cours

La découverte de cet alignement confirme selon moi que l'application rigoureuse de la taxonomie SOLO, combinée à une pratique alternative de notation, révèle les véritables paliers de l'apprentissage. Ces seuils ne sont pas des constructions arbitraires, mais des marqueurs naturels de compétence qui indiquent avec précision la capacité des élèves à progresser dans leur parcours académique. Rigoureusement développée par la recherche en éducation, la taxonomie SOLO est un outil puissant que l'on ne devrait pas hésiter à exploiter.

Ces constats motivent pour moi deux recommandations. D'abord, il est tout à fait pertinent de communiquer les résultats aux apprenant·es en termes de niveaux IDME plutôt qu'en pourcentages. Cette note rend plus transparente la nature qualitative de la progression. Ensuite, l'objectif pédagogique devrait être explicitement de faire atteindre le niveau M à tous les élèves, plutôt que de viser simplement le seuil de passage. Le seuil de performance de 60% crée une illusion de maitrise qu'il faut absolument mettre en lumière. Au contraire, on peut penser qu'au niveau M (relationnel), un·e apprenant·e a acquis des bases solides pour la suite de la séquence et maitrise ce qu'il faut pour développer son autonomie et sa métacognition.

Le cours 101, identifié comme un «cours-défi» constitue un moment charnière dans les études collégiales. Le système de monitorage mis en place sert à alerter l'enseignant·e sur des besoins de soutien. L'objectif pédagogique reste évidemment de contrecarrer les difficultés par un accompagnement adapté. Plutôt que d'attendre l'échec pour agir, l'enseignant·e peut identifier les signaux précoces et intervenir de manière ciblée. Les facteurs identifiés – présence, constance, engagement, blocage possible – deviennent des cibles prioritaires, non seulement pour la réussite immédiate, mais pour une préparation optimale à la séquence complète des cours en littérature.

Cette découverte de l'alignement entre niveaux SOLO et trajectoires de réussite révèle une tension fondamentale. Si le niveau relationnel (75%) constitue le véritable seuil de compétence pour progresser en littérature, que signifie alors le seuil institutionnel du 60% comme note de passage? Acceptons-nous tacitement qu'une partie des étudiants progresse avec des bases insuffisantes, créant ainsi les conditions de leurs difficultés futures?

La taxonomie SOLO nous confronte à une réalité inconfortable : nos pratiques d'évaluation actuelles perpétuent peut-être une forme de dette pédagogique, où les lacunes non comblées en 101 se transforment en obstacles insurmontables en 102 et en 103. Peut-être devrions-nous d'abord nous assurer que nos pratiques d'évaluations servent réellement le développement intellectuel plutôt que sa simple certification. _◀︎

Modalités éditoriales

H⇄IA:Ce

CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)

Publié le 12 septembre 2025 - Révisé le 13 septembre 2025

Références

Biggs, John B. & Kevin F. Collis (1982), Evaluating the Quality of Learning ; The SOLO Taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome). Elsevier Inc.

Blum, S. D. (Éd.). (2020). Ungrading: Why rating students undermines learning (and what to do instead). West Virginia University Press.

Clark, R., & Talbert, R. (2023). Grading for growth: A guide to alternative grading practices that promote authentic learning and student engagement. Stylus Publishing.

Conseil supérieur de l'éducation. (2018). Évaluer pour que ça compte vraiment : Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018. Gouvernement du Québec.

Voisard, B., Cormier, C., & Arseneault-Hubert, F. (2024). Les pratiques alternatives de notation : Pour mieux soutenir les apprentissages et en témoigner. Pédagogie collégiale, 37(2), 27. https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/39399/Voisard-et-al-37-2-24.pdf

À explorer

Pour comprendre les fondements du monitorage :

- 1‣ Monitorer l'apprentissage - Le système artisanal initial avec ses trois indices clés (assiduité, complétion, performance) qui constituent la base des données analysées dans cette chronique.

Pour saisir les mécanismes de transformation :

- 2‣ Enclencher une boucle de rétroaction - Comment la notation par codes IDME génère des rétroactions différenciées qui transforment l'évaluation en dialogue pédagogique, créant les conditions favorables identifiées comme facteurs de réussite en 102

Pour approfondir l'impact de la PAN sur la mobilisation :

- 15‣ Repenser l'erreur - L'analyse selon le modèle de Viau révèle comment la pratique alternative de notation transforme la perception de la valeur, de la compétence et de la contrôlabilité, expliquant pourquoi la «finition forte» (performance PAN > 0.700) prédit si bien la réussite

Pour une vision systémique de l'ensemble :

- 40‣ Concevoir la classe comme un écosystème d'intelligence - Les boucles amplificatrices et stabilisatrices qui expliquent pourquoi le système de monitorage peut prédire avec tant de précision : engagement → performance → motivation, et comment intervenir sur ces points de levier